�I�t�B�X�@�W���X�g�@�A�C�͐l�ނ̊��p�ƈ琬����Ƃ���l���R���T���e�B���O�������ł��B

TEL. 06-6761-3517

��542-0066 ���s�����抢�����R�|�U�|�V�@�������r���W�O�Q

�l�ވ琬�̊w�K���f���Ɗw�K���_HEADLINE

�l�ވ琬�ɂ͎Ј����炪�܂܂�邱�Ƃ���A�w�Z����_�Ɠ��l�A�����̐�������A�֘A��E�F�u�T�C�g�Ɉ��Ă��܂��B�������ʂƘ_�҂̓Ǝ��̌��������݂��Ă���A�����ǂ��܂Ő������̂��Ƃ������ɂ߂�����Ȃ��Ă��܂��B

���̃y�[�W�ł́A��Ƃ��Ј�����⌤�C��i�߂�ۂɉ������Ă������� �w�K���f�� �� �w�K���_ ���Љ�Ă��܂��B�܂����_��f�����������āA�l�ވ琬�𐄐i���Ă����Ђ̎�������グ�Ă��܂��B

���̃y�[�W�ł́A��Ƃ��Ј�����⌤�C��i�߂�ۂɉ������Ă������� �w�K���f�� �� �w�K���_ ���Љ�Ă��܂��B�܂����_��f�����������āA�l�ވ琬�𐄐i���Ă����Ђ̎�������グ�Ă��܂��B

�Ј�����Ɋւ���w�K���f��

�����̂���ƂɂƂ��Đl�ވ琬�͏d�v�Ȍo�c�ۑ�ł��B�������A��肭�����Ȃ��Ƃ��������悭���ɂ��܂��B�܂��A�l�ވ琬�͖��������s�����ɂ����ʂ��܂��B���Ԃ�\�Z���Ȃ��A�l����Ă�l�����Ȃ��A�m�E�n�E���Ȃ��A����̗������Ȃ��A���ʂ�����ł��Ȃ��A�ȂǂȂǁE�E�E

���̌��ʁA��Ԃ̌��C���Ȃ�ƂȂ����N�J��Ԃ��A��̂悤�ɐV�������C��u�t��T���Ă��܂悤�A��肪���������ɂ����Ώ��Ö@�I�Ɍ��C���s���A�Ƃ��������Ԃ������Ă��܂��B

����ŁA�l�͎����ň���̂ŁA��Ђ͐l����Ă��Ȃ��A�ƌ������Ă͂���Ȃ������Ȍo�c�҂����܂��B�l�ވ琬�͍��ׂƂ�����Ԃ������Ă��܂��B

�����������ԂɂȂ錴���̈�́A����Ɗw�K�͕ʕ��ł��邱�Ƃ���������Ă��Ȃ����߂ł��B�w�K�Ƃ͌l��g�D�̍s����l�������ω�����v���Z�X�ł���A����͂��̊w�K�v���Z�X���x�����銈���̂��Ƃł��B

���̊W���������̂� �w�K�ړ]���f�� �iLearning Transfer Model�j�ł��B����œ����m����X�L���������A����ֈړ]����̂�����������̂ŁA�w�K�͎��̂S�̃X�e�b�v�ō\�������Ƃ��܂��B

�����҂��m�����u�n������v

��

�u�t��������u�`�B����v

��

�w�K�҂�������u�C������v

��

�w�K�҂��C�������m��������Łu���p����v

���̃��f���������ɓK�p�����ۂ̍ő�̓���A�Ō�̒m��������ʼn��p����i�K�ł��B

����ꂽ�m��������ʼn��p����ɂ́AOJT�Ƃ̘A�g��E��̏�i�ɂ��@��t�^���������܂���B��i�͕���������ړI�ɂ��āA�ǂ�Ȍ��C���Ă����̂���c��������ŁA�������C�������m����X�L��������Ŏ������Ƃ��㉟������K�v������܂��B

�����������̉�Ђł́A��i�͕�������u�������C���e��c�����Ă��炸�A�����͌��C�œ����m��������Ŋ������@��^�����܂���B����Ɂu�w�K�ړ]���f���v���̂ɂ����E������܂��B

�������������܂�1980�N������A�w�K�Ƃ͊��E�A���҂Ƃ̋�����h���A�����Ȃǂ�ʂ��Ēm�����\�z����c�݂ł���Ƃ����u�I�F�m�v�u�_�A�v���[�`�v�ƌĂ��l�������䓪���Ă��܂��B�w�K�͓��̒��̋L������ł͂Ȃ��A���⑼�҂ƕ����������̒��ɂ���Ƃ��錩���ł��B

���̍l���Ɋ�Â��ł��o���ꂽ�̂� �o���w�K���f�� �iExperiential Learning Model�j�ł��B���̃��f���ł͊w�K�͒m���̏C���Ƃ��̉��p�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�w�K�҂�����̌o������u�}�C�Z�I���[�v�i���_�A�����Ȃ�̃m�E�n�E�j�������o�����Ƃł��邵�܂��B

�}�C�Z�I���[�Ƃ́A���̎��X�̏ɂ̂ݑΉ������A���̏����Œʗp���闝�_�̂��ƂŁA��ʓI�ɂ��o���m�Ƃ��Öْm�Ƃ��Ă��܂��B�w�K�͖{�l���炪���H��ʂ��ēƎ��̒m����a���o�����̂ŁA�A�J�f�~�b�N�Ȓm��������ɓK�p������̂ł͂Ȃ��Ƃ��܂��B

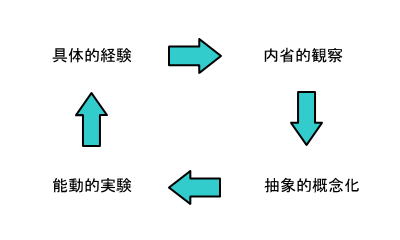

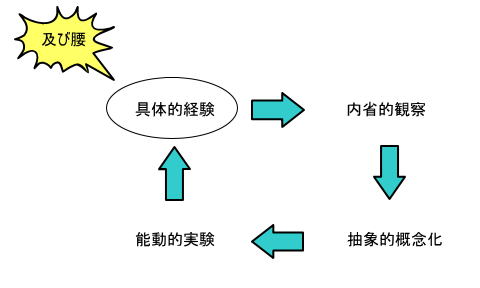

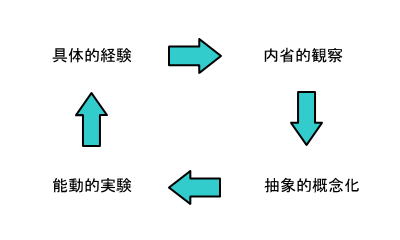

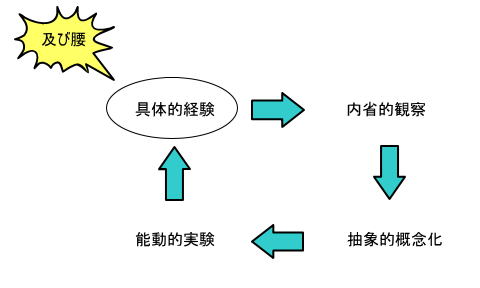

�u�o���w�K���f���v�́A���̂S�̃X�e�[�W�ō\������܂��B

�w�K�҂�����ŗl�X�ȃG�s�\�[�h�I�o���i�����⎸�s�̌��j��ςށu��̓I�o���EConcrete Experiences�v�i�o���̃X�e�[�W�j

��

�̌���U��Ԃ�A�G�s�\�[�h�𒊏o����u���ȓI�ώ@�EReflective Observation�v�i�Ȏ@�̃X�e�[�W�j

��

���o���ꂽ�G�s�\�[�h�̌�����}�C�Z�I���[���o���u���ۓI�T�O���EAbstract Conceptualization�v�i�T�O���̃X�e�[�W�j

��

����ꂽ�}�C�Z�I���[������ł̗l�X�Ȗ��Ɏ����Ă݂�u�\���I�����EActive Experimentation�v�i���H�̃X�e�[�W�j

�u��̓I�o���v�Ɓu�\���I�����v�͎d�������Ă���ΒN�ł��o������Ǝv��ꂪ���ł��B�������u��̓I�o���v�́A�P�ɑ̌����邾���łȂ��A���́u���ȓI�ώ@�v�Ɍq����K�v������܂��B�g�D�̏�ʊK�w�҂ł���A���݂̔\�͂�L��������悤�Ȓ���I�Ȍo���ł��邱�Ƃ����߂��܂��B

�܂��u�\���I�����v�́A���̑O�i�K�́u���ۓI�T�O���v���o�ē����o���ꂽ�u�}�C�Z�I���[�v�܂��Ď��g�ޕK�v������܂��B

����A�u���ȓI�ώ@�v�ł́A�o�����牽���w���A����Ȃ��Ɗ������_�͉����A�����炵�����o�������̂͂ǂ����A��Q�͂ǂ�����č����������A���Ȃ��ׂ��_�͉����A�V�����������z�⒅��_�͉����A�Ƃ������_��U��Ԃ�A�u���ۓI�T�O���v�ɂ���ċ��P���o������A���҂֓`���ł��鎩�������̃}�C�Z�I���[���\�z���܂��B

���́u���ȓI�ώ@�v�Ɓu���ۓI�T�O���v��������l�ōs���͓̂���A�w�K�҂̎d���Ԃ���ώ@���Ȃ���A���ʂ�v���Z�X��]�����A�t�B�[�h�o�b�N���Ă�����O�҂̋��͂��������܂���B

���݁u�o���w�K�v�́A��Ƃɂ�����l�ވ琬�̗��_�I�Ȓ��ɂȂ����܂��B�����ł́A�o���w�K�̗��_����Ɠ��̐l�ވ琬�Ɋ������Ă����Ђ̎�������Љ�Ă��܂��B

���̃C���[�W�邽�߂ɖ��ɗ��̂� �ᔻ�I�w�K���f�� �ł��B���������A���i�A���ӎ��ɑI�����Ă���l������s�������o���A�ᔻ�I�Ȗڐ��ŐU��Ԃ邱�Ƃ𑣂��܂��B

���̃��f���ł͂R�̃��[�h������܂��B

���̂R�̃��[�h���������߂ɂ́A�{�l�̐U��Ԃ���T�|�[�g����悤�ȑ��҂̑��݂��������܂���B�w�K�҂͑��ҁi��Ђ̏ꍇ�͏�i�A��y�E��ʎҁA�����Ȃǁj����̃t�B�[�h�o�b�N�Ȃ���A���i�A���ӎ��̂܂܍s���Ă��锻�f��s����ᔻ�I�Ȗڐ��ŐU��Ԃ�܂��B

���҂͈ӎ����ĉ����������邾���̑��݂ł͂Ȃ��A�w�K�Ҏ��炪�����w�сA���邩���x����������ʂ����܂��B����ő��҂��w�K�҂��x�����邱�ƂŁA������ᔻ�I�w�K���s�����ƂɂȂ�܂��B

���̃��f���ł͎d���Ƌ���E���C����ʂ����A�w�K�҂͎Љ�I�� ���H�������iCommunity of Practice�j�ɎQ�����A���̎Q���̓x���𑝂����ƂŊw�K����Ƃ���܂��B�����̂Ƃ����g�D�ւ̍v�����ʂ������Ƃ��邱�Ƃ��w�K�Ɍq����Ƃ����Q���^�̊w�K�ς��x�[�X�ɂ��Ă��܂��B

�u�����I���ӎQ�����f���v�̎���Ƃ��ẮA�E�l��|�\�̂悤�ɐe���A�t���̌��ł̎d��������܂��B��q�͐e����t���ƈꏏ�Ɏd�������Ȃ���A���̎d���Ԃ���ώ@���A���炪�����鋤���̂̂��߂ɓ����Ȃ���w�K���i��ł����܂��B�����ł͎d���Ƌ���̋�肪�Ȃ��A�l�̐����������̂Ƃ����g�D�ւ̍v���Ɍq�����Ă��܂��B

�u�����I���ӎQ�����f���v�܂����l�ވ琬�ł́A����⌤�C���d���Ɛ藣�������̂Ƃ��Ĉ����̂ł͂Ȃ��A�d���ɒ��Ɋw�K���u���ߍ��܂�Ă����ԁv�iembeddedness�j�Ɏd�����܂��B

�Ⴆ�v���W�F�N�g���w�т̏�ƂȂ�A�V�����ۑ���������A�ڕW��B�����邱�Ƃ��w�K�ɂȂ�悤�ɂ��܂��B���̂��߂ɂ̓v���W�F�N�g�Ɋւ��S���������S���Ă��鎩�o�������A����̃}�l�W�����g��ڕW�̒B���A�t�B�[�h�o�b�N��f�B�X�J�b�V�����A�R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ�ʂ��ă����o�[����Ă邱�Ƃɂ��ӎ��������悤�ɂ��܂��B

�y�֘A���z���C���ʂ����������邽�߂̃q���g�@�@���H�����̂ɂ��l�ވ琬�̎�������Љ�Ă��܂�

�u�����I���ӎQ�����f���v�̌������ʂ܂��A2000�N��ɓ���o�ꂵ�A���݁A�ϋɓI�Ɍ������i�߂��Ă���̂� �E��w�K�iWork Place Learning�j�Ƃ�������ł��B����͐E��ɂ����ĎЈ��̔\�͊J���͂ǂ̂悤�ɐi�ނ̂��A�����ɂ͐E��̂ǂ̂悤�ȗv��������ւ���Ă���̂��A�Ȃǂ𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ�����̂ł��B

�u�E��w�K�v�̌����͌o�c�w�A�S���w�A�R�~���j�P�[�V�����_�A����w�A�o�ϊw�A�Љ�w�ȂǑ����̕��삪�h���I�ɂ��̗̈���L���Ȃ���Z�����A�����m�����`����܂��Ă��Ȃ��Ƃ������ɎႢ��������ł��B

�܂���Ɠ��ɂ�����l�ވ琬�����łȂ��A�Ј�����ЂɍݐЂ��A�ЊO�Ƃ̌q����̒�����w�K��i�߂� �z���w�K �����ڂ��W�߂Ă��܂��B�l�ނ��琬���邽�ߕ��Ƃ⌓�Ƃ�e�F������A�����̎����m����X�L�����{�����e�B�A�����Ɋ������u�v���{�m�v�ipro bono publico�����e����Ō����̂��߂ɂƂ����Ӗ��j���A��ЂƂ����g�D�̊O���Ől�ވ琬��\�͊J����i�߂悤�Ƃ��鎎�݂ƌ����܂��B

�����܂ł��Љ���w�K���f����U��Ԃ�ƁA��Ƃ��s�����猤�C�̐��ʂɂ́A�{�l�̊w�т���ɑ�������������A���͂̐l�����������������S���Ă���Ƃ����ӎ��̗L���A�Ƃ��������v�����[���ւ���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�o�c�w��Ǘ��E�A�l���S���҂́A���猤�C���x�Ƃ������d�g�݂⌤�C�v���O�����̓��e���ᖡ�E�������邾���łȂ��A�Ј��������芪���������邱�Ƃɂ��͂𒍂��ׂ��ł��傤�B

��l�ōs���w�K�����ł͌��E������܂�

�y�l�ނ��������Ĉ�Ă�L�[���[�h�@���C���A�b�v�z

![�l���]���ւ̃����N](button71.gif)

�I�t�B�X�@�W���X�g�@�A�C�̃g�b�v�y�[�W��

��Ă₷�������A�炿�₷���Ј��͗ǎ��̌o���𐔑����ς݁A��������w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B���ɂ͌o������@�������n��o���Ƃ����u�����I�W���u�f�U�C���s���v�����܂��B

����ɂ����Čo������w�Ԃ��Ƃ̏d�v�����ŏ��Ɏw�E�����̂��A�A�����J�̓N�w�ҁE����v�z�Ƃł����W�����E�f���[�C�iJohn Dewey�j�ł��B20���I�̏����Ƀf���[�C�́A�^�̋���͌o�����琶�܂��Ə����A�]���̍u�`�ɂ��w�K�҂̓����ɒ��ۓI�T�O��L����~�ς���Ƃ����`���I�����ᔻ���܂����B

�f���[�C�́A�w�K�҂����ɐϋɓI�ɓ��������邱�ƂŁA�w�K�҂Ɗ��̊Ԃ̑��ݍ�p���o���ƂȂ�A��̌o�������Ȃ�o���ɂȂ���Ƃ����o���̘A�����̏d�v�����w�E���܂����B�����āA�����̌o���Ƃ��̌o���ɂ���Ă������ꂽ���ʂƂ̊W���u���ȓI�v�l�v�ɂ���Č��ѕt���邱�ƂŁA�w�K�҂̓��ʂ���V���ȍl�������܂�A����炪���Ȃ�o���̊�b�ɂȂ�Ƃ����w�K�ς��咣���܂��B

�₪�ăf���[�C�̐��́u�i����`����v�ƌĂ�A�w�Z���炾���łȂ��A�Љ�l�����U����Ƃ������L�͈͂ɉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�܂��B

�f���[�C�̏������w�K�ɂ�����o���̏d�v���́A��Ɠ�����ɂ����Ă���荞�܂�A�o���w�K�ƌĂ�镪����`�����܂��B���́u�o���w�K�v�́A���݁A��Ƃ��l�ވ琬�E�l�ފJ����i�߂�ۂ̒��S�I�ȗ��_�ɂȂ��Ă��܂��B�u�o���w�K�v�̑�\�Ƃ��Ă� �f�[�r�b�h�E�R���u�iDavid Kolb�j�ɂ��u�o���w�K���f���v���悭�m���Ă��܂��B

�R���u�̃��f���́A���H���o�����Ȏ@�i�U��Ԃ�j���T�O���Ƃ����S�̃T�C�N���E�X�e�[�W�ō\������A�l�͂������z���Ȃ���w�K���Ă����Ƃ���܂��B�w�K�Ƃ͒m�����I�Ɋo���鎖�Ƃ��̉��p�����łȂ��A�o�����玩���Ǝ��̌����ł���u�}�C�Z�I���[�v��a���o�����ł���Ƃ���܂��B

�������A���ׂĂ̐l�����������z�T�C�N�������s�ł����ł͂���܂���B���m�̌o���ɂ͎��s���t�����̂ł����A�ŋ߂̎��Ј��̓R�X�p�i�R�X�g�p�t�H�[�}���X�j��D�悵�A���s���邱�Ƃ��ɓx�Ɍ����E�����E�������X��������܂��B

�ǂ��֍s���ɂ��A��������ɂ��܂��̓l�b�g�Ō������A�r�m�r�ŏ����W�ߔ��f���s�����邱�Ƃ���ԉ����Ă��邽�߁A�����Ď����Ŗ��m�̌o����ςނ��ƂɑO�����Ƃ͌����Ȃ��ʂ�����܂��B

����͐l�ނ��琬����W�҂��ꓰ�ɏW�܂�A��l�ЂƂ�ɂ��āA�ǂ̂悤�Ɉ琬��}��悢�����c�_������̂ŁA���t�[�Ⓦ���C������Еی��A�X�`�[���v�����e�b�N�i�i�e�d�G���W�j�A�����O�A���d�H�ƁA�������D�A�Z�F�d�@�B�H�Ƃɂ�鍇�ى�Ёj�Ȃǂōs���Ă��܂��B

�e�ЂƂ������������ʂ����d�g�݂ŁA��c�̃����o�[�Ƃ��āA�琬�̑ΏۂƂȂ�Ј��̒����̏�i�Ƃ��̏�i�i��F�ے��ƕ����j�A�����╔��̐ӔC�ҁi��F�����A�x�В��A���ƕ����Ȃǁj�A�֘A���镔��̊Ǘ��E��}�l�[�W���[�Ȃǂ��W�܂�A��l�ЂƂ�̋��݂��݁A�L���ׂ��_�Ɖ��P��K�v�Ƃ���_�A����̃L�����A�̕���������҂��ׂ������Ȃǂɂ��ċc�_�����܂��B

���̘b�������̒�����A�ΏۂƂȂ�Ј��ɂǂ�Ȏd���������Ă݂�悢���A�ǂ�ȉۑ��^����悢���Ƃ������ǎ��Ȍo����ς܂��邽�߂̒�Ă��Ȃ���܂��B�����̏�i���m��Ȃ�������A�C���t���Ȃ����������̍s��������A�������Ȃǂ����炩�ɂȂ�A�V�����E���o����ς܂��邽�߂̋@���n��o�����ƂɂȂ�܂��B

��c�Řb���ꂽ���e�͏o�Ȃ��������̏�i�ɂ���Ė{�l�Ƀt�B�[�h�o�b�N����A����ɂ���āA����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��d���Ɏ��g�ދ@��Ӑ}�I�ɕt�^����܂��B�]���͕������琬����̂͐�璼���̏�i�̐ӔC�Ƃ���Ă��܂������A�u�l�ވ琬��c�v�ɂ��A�l�ނ̈琬�͉�БS�̂Ŏ��g�މۑ�Ƃ��Ĉʒu�t�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�����āu�l�ވ琬��c�v�͒����̏�i���琬�����ɂ��Ȃ�܂��B�����̊Ǘ��E��}�l�[�W���[�́A��c�o�Ȏ҂̔�����ӌ��A��Ăɂ��A�����ɂ͎������c�����Ă��Ȃ������ʂ̑��ʂ����邱�ƂɋC�Â�����܂��B�����̗�����F�����������̎��������炩�ɂȂ邱�ƂŁA����̐l�ވ琬�̂�������@�ɂ��Č�������}��@��ɂȂ�܂��B

���̃v���Z�X�́A�v���W�F�N�g�E�`�[���ɂ��E�����s��A�Č����ƂɊ�������d���Ȃǂł́A�����Α̌����邱�ƂɂȂ�܂��B

��̃v���W�F�N�g��˗��Č����Еt���ߖڂɁA����̎d����U��Ԃ��Ă݂āA�u�������Ł�����������Ɨǂ������ȁv�Ƃ��A�u�Ȃ��A�����ɋC�Â��Ȃ������̂��낤�v�u�������o���Ȃ������̂́A�͕s���������v�Ƃ�������ɐU��Ԃ���s�����ƂŁA���炩�̔�����C�Â��邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�S�����ꂪ�o�����ł͂���܂���B

�����Ŏd�g�݂Ƃ��āA�U��Ԃ肩��}�C�Z�I���[��a���o����悤�ɂ��Ă����Ђ�����܂��B�������̃��t�[�́A2012�N����u�P�����P�v�i�����E�I���E�����j�Ƃ�����i�ƕ����ɂ��P�P�̘b�������𐧓x�����Ă��܂��B

�P�T�ԂɂP�x�A30�����x��ڈ��ɏ�i�ƕ������P�P�ŁA���̂P�T�ԂɋN�������o������U��Ԃ�܂��B�����āA�ڕW��B�������ʼn������ɂȂ��Ă���̂��A������ǂ�����č�������Ηǂ��̂���b�������܂��B

���̍ہA��i�͕����̘b�Ɏ����X����������邾���ŁA�w�������邱�Ƃ��Ȃ���A�A�h�o�C�X��������A��������������Ƃ����܂���B�������b�����Ȃ��玩���̑̌���U��Ԃ�A���݂̏������Ȃ���A���炩���̋C�Â���������悤�Ɏd�����܂��B

���������b�������̏�ł́A��i�͇@�u�����͍l���Ȃ��v�悤�ɂ��܂��B�����ćA�u�\���␄�@�͂��Ȃ��v�A�B�u���������[�h���Ȃ��v�Ƃ����R���������Ƃ悢�ł��傤�B��������i�̎���ɍl����Ƃ����v���Z�X��ʂ��āA�����ł��C���t���Ă��Ȃ����ӎ��̏�Ԃɂ�����̂��A�ӎ��Ƃ��ĕ��サ�Ă���悤�ɂ��܂��B

�����āA�����ɍ��̎d�����ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����A�����̎����ɂƂ��Ă��]�܂������̂ɂȂ�̂��A����̃��`�x�[�V���������߂�ɂ́A�����ǂ��ς��Ă����悢���A�Ƃ����������T�点��悤�ɂ��܂��B���̓_�Łu�P�����P�v�̓L�����A�J�E���Z�����O�����˔����Ă���ƌ����܂��B�����ł̃L�����A�́A�E���o�����ɋL�ڂł���悤�ȁu�O����̃L�����A�v�ł͂Ȃ��A��l�ЂƂ�ɓ��L�́u���ʓI�ȃL�����A�v�ƌ����܂��B

�����Ƃ̘b�������̏���L�����A�J�E���Z���O�I�Ȃ��̂ɂ���Ȃ�A�L�����A�̂R�̗ւƂ������f�������ɗ����܂��B����́A�G�h�K�[�E�V���C���iEdgar Schein�j�����������ȊT�O�𖾂炩�ɂ��鎿����A�����W���čl�Ă��ꂽ���̂ł��B

�V���C���ɂ��A���ȊT�O�̓L�����A�I���̎w�j�A�܂��̓L�����A������Â���A���J�[�i�D�̕d�j�ɂȂ���̂ŁA�ȉ��̂R�̖₢�����ɑ��铚�����瓱����܂��B

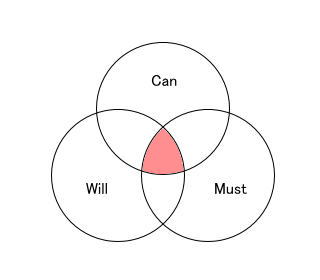

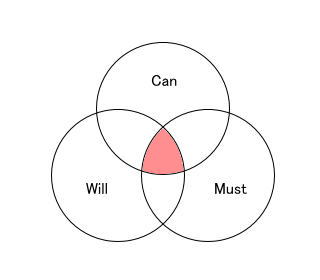

���̎������ɂR�̗ւ̃��f���ł́A�L�����A�́u�����̏o���邱�Ɓv�i��Can�A�\�́j�A�u�����̂�肽�����Ɓv�i��Will�A�����E�S�j�A�u�����̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv�i��Must�A�����E���l�j�Ƃ����R�̗ւ��琬�藧���Ă���Ƃ���܂��B

��i�͕����Ƃ̘b�������ɂ����āA�����̂ł��鎖�iCan�j�A��肽���Ǝv���Ă��鎖�iWill�j�A����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����iMust�j�Ƃ����R�̗ւ̏d�Ȃ��Ă��镔���̖ʐρi����̐}�̐F�̕t�����ӏ��j��傫������悤�S�����܂��B

���t�[�́u�P�����P�v�͂P�T�ԂƂ����Z�����ԂŐU��Ԃ�𑣂��A�R���u�̊w�K���f���𐔑������ƂŁA�������I�ɐl�ނ𐬒������悤���Ă��܂��B���N��P�N�ɂP��̐l���]����ڕW�ݒ莞�̃t�B�[�h�o�b�N�ł́A�Ɛт�ڕW�Ƃ������p�t�H�[�}���X�ɂ��Ă̘b�����������S�ɂȂ��Ă��܂����Ƃɉ����A�o�����ƐU��Ԃ�Ɏ��ԍ�������߂��A�l�ނ��琬���邱�ƂɂȂ���܂���B

���t�[�ł͌o�c�g�b�v������u�P�����P�v�����H���邱�ƂŎГ��ɂ�����[�ւ�}��܂����B�����āA�����ɂ͒���I�ɃA���P�[�g���s���u�P�����P�v�����s����Ă��邩�ׁA���ʂ���i�Ƀt�B�[�h�o�b�N���܂����B����ɁA��i�������镔���̐���啝�Ɍ��炵�A�g�D�̃X���������}��܂����B

���̌��ʁA�l�ނ̈琬�����łȂ��A�X�s�[�f�B�Ȉӎv�����d���̊O�������i�݁A���Y�������シ��Ƃ��������I�Ȍ��ʂ������炵�Ă��܂��B

���t�[�́u�P�����P�v�ɂ��āA�ڂ������m��ɂȂ肽�����ɂ����ł��B

���t�[�̂P�����P

�@�����𐬒�������R�~���j�P�[�V�����̋Z�@

�@�_�C�������h�ЁE���@�@�ō��E1944�~

�y�l�ނ��������Ĉ�Ă�L�[���[�h�@���C���A�b�v�z

![�l���]���ւ̃����N](button71.gif)

�I�t�B�X�@�W���X�g�@�A�C�̃g�b�v�y�[�W��

���̌��ʁA��Ԃ̌��C���Ȃ�ƂȂ����N�J��Ԃ��A��̂悤�ɐV�������C��u�t��T���Ă��܂悤�A��肪���������ɂ����Ώ��Ö@�I�Ɍ��C���s���A�Ƃ��������Ԃ������Ă��܂��B

����ŁA�l�͎����ň���̂ŁA��Ђ͐l����Ă��Ȃ��A�ƌ������Ă͂���Ȃ������Ȍo�c�҂����܂��B�l�ވ琬�͍��ׂƂ�����Ԃ������Ă��܂��B

�����������ԂɂȂ錴���̈�́A����Ɗw�K�͕ʕ��ł��邱�Ƃ���������Ă��Ȃ����߂ł��B�w�K�Ƃ͌l��g�D�̍s����l�������ω�����v���Z�X�ł���A����͂��̊w�K�v���Z�X���x�����銈���̂��Ƃł��B

���̊W���������̂� �w�K�ړ]���f�� �iLearning Transfer Model�j�ł��B����œ����m����X�L���������A����ֈړ]����̂�����������̂ŁA�w�K�͎��̂S�̃X�e�b�v�ō\�������Ƃ��܂��B

�����҂��m�����u�n������v

��

�u�t��������u�`�B����v

��

�w�K�҂�������u�C������v

��

�w�K�҂��C�������m��������Łu���p����v

���̃��f���������ɓK�p�����ۂ̍ő�̓���A�Ō�̒m��������ʼn��p����i�K�ł��B

����ꂽ�m��������ʼn��p����ɂ́AOJT�Ƃ̘A�g��E��̏�i�ɂ��@��t�^���������܂���B��i�͕���������ړI�ɂ��āA�ǂ�Ȍ��C���Ă����̂���c��������ŁA�������C�������m����X�L��������Ŏ������Ƃ��㉟������K�v������܂��B

�����������̉�Ђł́A��i�͕�������u�������C���e��c�����Ă��炸�A�����͌��C�œ����m��������Ŋ������@��^�����܂���B����Ɂu�w�K�ړ]���f���v���̂ɂ����E������܂��B

�o���w�K���f���̓o��

�u�w�K�ړ]���f���v�ł́A�m���Ƃ͗l�X�ȏz���A���ՓI�ȏł��ʗp����Ƃ����m���ς�O��ɂ��Ă��܂��B�����������́A����Ōo�����Ȃ��Ɠ����Ȃ��m���ł���u�o���m�v��A���̏�̏ł����g���Ȃ��u����I�m���v������������܂��B�������������܂�1980�N������A�w�K�Ƃ͊��E�A���҂Ƃ̋�����h���A�����Ȃǂ�ʂ��Ēm�����\�z����c�݂ł���Ƃ����u�I�F�m�v�u�_�A�v���[�`�v�ƌĂ��l�������䓪���Ă��܂��B�w�K�͓��̒��̋L������ł͂Ȃ��A���⑼�҂ƕ����������̒��ɂ���Ƃ��錩���ł��B

���̍l���Ɋ�Â��ł��o���ꂽ�̂� �o���w�K���f�� �iExperiential Learning Model�j�ł��B���̃��f���ł͊w�K�͒m���̏C���Ƃ��̉��p�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�w�K�҂�����̌o������u�}�C�Z�I���[�v�i���_�A�����Ȃ�̃m�E�n�E�j�������o�����Ƃł��邵�܂��B

�}�C�Z�I���[�Ƃ́A���̎��X�̏ɂ̂ݑΉ������A���̏����Œʗp���闝�_�̂��ƂŁA��ʓI�ɂ��o���m�Ƃ��Öْm�Ƃ��Ă��܂��B�w�K�͖{�l���炪���H��ʂ��ēƎ��̒m����a���o�����̂ŁA�A�J�f�~�b�N�Ȓm��������ɓK�p������̂ł͂Ȃ��Ƃ��܂��B

�u�o���w�K���f���v�́A���̂S�̃X�e�[�W�ō\������܂��B

�w�K�҂�����ŗl�X�ȃG�s�\�[�h�I�o���i�����⎸�s�̌��j��ςށu��̓I�o���EConcrete Experiences�v�i�o���̃X�e�[�W�j

��

�̌���U��Ԃ�A�G�s�\�[�h�𒊏o����u���ȓI�ώ@�EReflective Observation�v�i�Ȏ@�̃X�e�[�W�j

��

���o���ꂽ�G�s�\�[�h�̌�����}�C�Z�I���[���o���u���ۓI�T�O���EAbstract Conceptualization�v�i�T�O���̃X�e�[�W�j

��

����ꂽ�}�C�Z�I���[������ł̗l�X�Ȗ��Ɏ����Ă݂�u�\���I�����EActive Experimentation�v�i���H�̃X�e�[�W�j

�u��̓I�o���v�Ɓu�\���I�����v�͎d�������Ă���ΒN�ł��o������Ǝv��ꂪ���ł��B�������u��̓I�o���v�́A�P�ɑ̌����邾���łȂ��A���́u���ȓI�ώ@�v�Ɍq����K�v������܂��B�g�D�̏�ʊK�w�҂ł���A���݂̔\�͂�L��������悤�Ȓ���I�Ȍo���ł��邱�Ƃ����߂��܂��B

�܂��u�\���I�����v�́A���̑O�i�K�́u���ۓI�T�O���v���o�ē����o���ꂽ�u�}�C�Z�I���[�v�܂��Ď��g�ޕK�v������܂��B

����A�u���ȓI�ώ@�v�ł́A�o�����牽���w���A����Ȃ��Ɗ������_�͉����A�����炵�����o�������̂͂ǂ����A��Q�͂ǂ�����č����������A���Ȃ��ׂ��_�͉����A�V�����������z�⒅��_�͉����A�Ƃ������_��U��Ԃ�A�u���ۓI�T�O���v�ɂ���ċ��P���o������A���҂֓`���ł��鎩�������̃}�C�Z�I���[���\�z���܂��B

���́u���ȓI�ώ@�v�Ɓu���ۓI�T�O���v��������l�ōs���͓̂���A�w�K�҂̎d���Ԃ���ώ@���Ȃ���A���ʂ�v���Z�X��]�����A�t�B�[�h�o�b�N���Ă�����O�҂̋��͂��������܂���B

���݁u�o���w�K�v�́A��Ƃɂ�����l�ވ琬�̗��_�I�Ȓ��ɂȂ����܂��B�����ł́A�o���w�K�̗��_����Ɠ��̐l�ވ琬�Ɋ������Ă����Ђ̎�������Љ�Ă��܂��B

�ᔻ�I�w�K���f��

�u�o���w�K���f���v���@�\���邽�߂ɂ͈�̑O�����������܂��B����͊w�K�҂��A�����͉����o����悤�ɂȂ肽���̂��A�ǂ�ȕ��ɂȂ肽���̂��A�Ƃ������������ω������������A�V�����l�����E�s���l����F�����A�����̂���ׂ��p���C���[�W�ł��Ă��邱�Ƃł��B�l�̓C���[�W�ł��Ȃ����̂ɂ́A�Ȃ�܂���B���̃C���[�W�邽�߂ɖ��ɗ��̂� �ᔻ�I�w�K���f�� �ł��B���������A���i�A���ӎ��ɑI�����Ă���l������s�������o���A�ᔻ�I�Ȗڐ��ŐU��Ԃ邱�Ƃ𑣂��܂��B

���̃��f���ł͂R�̃��[�h������܂��B

- �����̂��߂ɂ́������K�v�ł���A�������C�����邽�߂ɂ͂ǂ�����Ηǂ�����U��Ԃ�u��i�T���v�iInstrumental Mode�j

- �{���Ɂ����̂��߂ɂ́������K�v�Ȃ̂���U��Ԃ�u�ړI���Ӂv�iConsensual Mode�j

- ���������������{���ɕK�v�Ȃ̂���U��Ԃ�u�w�i�ᔻ�v�iCritical Mode�j

���̂R�̃��[�h���������߂ɂ́A�{�l�̐U��Ԃ���T�|�[�g����悤�ȑ��҂̑��݂��������܂���B�w�K�҂͑��ҁi��Ђ̏ꍇ�͏�i�A��y�E��ʎҁA�����Ȃǁj����̃t�B�[�h�o�b�N�Ȃ���A���i�A���ӎ��̂܂܍s���Ă��锻�f��s����ᔻ�I�Ȗڐ��ŐU��Ԃ�܂��B

���҂͈ӎ����ĉ����������邾���̑��݂ł͂Ȃ��A�w�K�Ҏ��炪�����w�сA���邩���x����������ʂ����܂��B����ő��҂��w�K�҂��x�����邱�ƂŁA������ᔻ�I�w�K���s�����ƂɂȂ�܂��B

�����I���ӎQ�����f��

�����܂Ō��Ă����w�K���f���ƑS���قȂ�̂��A1990�N�����肩��䓪���Ă��� �����I���ӎQ�����f���iLegitimate Peripheral Participation Model�j�ł��B���̃��f���ł͎d���Ƌ���E���C����ʂ����A�w�K�҂͎Љ�I�� ���H�������iCommunity of Practice�j�ɎQ�����A���̎Q���̓x���𑝂����ƂŊw�K����Ƃ���܂��B�����̂Ƃ����g�D�ւ̍v�����ʂ������Ƃ��邱�Ƃ��w�K�Ɍq����Ƃ����Q���^�̊w�K�ς��x�[�X�ɂ��Ă��܂��B

�u�����I���ӎQ�����f���v�̎���Ƃ��ẮA�E�l��|�\�̂悤�ɐe���A�t���̌��ł̎d��������܂��B��q�͐e����t���ƈꏏ�Ɏd�������Ȃ���A���̎d���Ԃ���ώ@���A���炪�����鋤���̂̂��߂ɓ����Ȃ���w�K���i��ł����܂��B�����ł͎d���Ƌ���̋�肪�Ȃ��A�l�̐����������̂Ƃ����g�D�ւ̍v���Ɍq�����Ă��܂��B

�u�����I���ӎQ�����f���v�܂����l�ވ琬�ł́A����⌤�C���d���Ɛ藣�������̂Ƃ��Ĉ����̂ł͂Ȃ��A�d���ɒ��Ɋw�K���u���ߍ��܂�Ă����ԁv�iembeddedness�j�Ɏd�����܂��B

�Ⴆ�v���W�F�N�g���w�т̏�ƂȂ�A�V�����ۑ���������A�ڕW��B�����邱�Ƃ��w�K�ɂȂ�悤�ɂ��܂��B���̂��߂ɂ̓v���W�F�N�g�Ɋւ��S���������S���Ă��鎩�o�������A����̃}�l�W�����g��ڕW�̒B���A�t�B�[�h�o�b�N��f�B�X�J�b�V�����A�R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ�ʂ��ă����o�[����Ă邱�Ƃɂ��ӎ��������悤�ɂ��܂��B

�y�֘A���z���C���ʂ����������邽�߂̃q���g�@�@���H�����̂ɂ��l�ވ琬�̎�������Љ�Ă��܂�

�u�����I���ӎQ�����f���v�̌������ʂ܂��A2000�N��ɓ���o�ꂵ�A���݁A�ϋɓI�Ɍ������i�߂��Ă���̂� �E��w�K�iWork Place Learning�j�Ƃ�������ł��B����͐E��ɂ����ĎЈ��̔\�͊J���͂ǂ̂悤�ɐi�ނ̂��A�����ɂ͐E��̂ǂ̂悤�ȗv��������ւ���Ă���̂��A�Ȃǂ𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ�����̂ł��B

�u�E��w�K�v�̌����͌o�c�w�A�S���w�A�R�~���j�P�[�V�����_�A����w�A�o�ϊw�A�Љ�w�ȂǑ����̕��삪�h���I�ɂ��̗̈���L���Ȃ���Z�����A�����m�����`����܂��Ă��Ȃ��Ƃ������ɎႢ��������ł��B

�܂���Ɠ��ɂ�����l�ވ琬�����łȂ��A�Ј�����ЂɍݐЂ��A�ЊO�Ƃ̌q����̒�����w�K��i�߂� �z���w�K �����ڂ��W�߂Ă��܂��B�l�ނ��琬���邽�ߕ��Ƃ⌓�Ƃ�e�F������A�����̎����m����X�L�����{�����e�B�A�����Ɋ������u�v���{�m�v�ipro bono publico�����e����Ō����̂��߂ɂƂ����Ӗ��j���A��ЂƂ����g�D�̊O���Ől�ވ琬��\�͊J����i�߂悤�Ƃ��鎎�݂ƌ����܂��B

�����܂ł��Љ���w�K���f����U��Ԃ�ƁA��Ƃ��s�����猤�C�̐��ʂɂ́A�{�l�̊w�т���ɑ�������������A���͂̐l�����������������S���Ă���Ƃ����ӎ��̗L���A�Ƃ��������v�����[���ւ���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�o�c�w��Ǘ��E�A�l���S���҂́A���猤�C���x�Ƃ������d�g�݂⌤�C�v���O�����̓��e���ᖡ�E�������邾���łȂ��A�Ј��������芪���������邱�Ƃɂ��͂𒍂��ׂ��ł��傤�B

��l�ōs���w�K�����ł͌��E������܂�

�y�l�ނ��������Ĉ�Ă�L�[���[�h�@���C���A�b�v�z

�I�t�B�X�@�W���X�g�@�A�C�̃g�b�v�y�[�W��

�o���w�K�𐄐i���Ă�����

�l����Ă闧��ɗ��ƁA��Ă₷�������ƈ�Ăɂ��������A���邢�͈炿�₷���Ј��ƈ炿�Â炢�Ј������邱�ƂɋC�Â��܂��B���̈Ⴂ�͐��i�ɂ����̂Ƃ��A�L�т���̑傫�����Ƃ���܂����A�o������w�ԈႢ�ɂ��傫�����̂�����܂��B��Ă₷�������A�炿�₷���Ј��͗ǎ��̌o���𐔑����ς݁A��������w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B���ɂ͌o������@�������n��o���Ƃ����u�����I�W���u�f�U�C���s���v�����܂��B

����ɂ����Čo������w�Ԃ��Ƃ̏d�v�����ŏ��Ɏw�E�����̂��A�A�����J�̓N�w�ҁE����v�z�Ƃł����W�����E�f���[�C�iJohn Dewey�j�ł��B20���I�̏����Ƀf���[�C�́A�^�̋���͌o�����琶�܂��Ə����A�]���̍u�`�ɂ��w�K�҂̓����ɒ��ۓI�T�O��L����~�ς���Ƃ����`���I�����ᔻ���܂����B

�f���[�C�́A�w�K�҂����ɐϋɓI�ɓ��������邱�ƂŁA�w�K�҂Ɗ��̊Ԃ̑��ݍ�p���o���ƂȂ�A��̌o�������Ȃ�o���ɂȂ���Ƃ����o���̘A�����̏d�v�����w�E���܂����B�����āA�����̌o���Ƃ��̌o���ɂ���Ă������ꂽ���ʂƂ̊W���u���ȓI�v�l�v�ɂ���Č��ѕt���邱�ƂŁA�w�K�҂̓��ʂ���V���ȍl�������܂�A����炪���Ȃ�o���̊�b�ɂȂ�Ƃ����w�K�ς��咣���܂��B

�₪�ăf���[�C�̐��́u�i����`����v�ƌĂ�A�w�Z���炾���łȂ��A�Љ�l�����U����Ƃ������L�͈͂ɉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�܂��B

�f���[�C�̏������w�K�ɂ�����o���̏d�v���́A��Ɠ�����ɂ����Ă���荞�܂�A�o���w�K�ƌĂ�镪����`�����܂��B���́u�o���w�K�v�́A���݁A��Ƃ��l�ވ琬�E�l�ފJ����i�߂�ۂ̒��S�I�ȗ��_�ɂȂ��Ă��܂��B�u�o���w�K�v�̑�\�Ƃ��Ă� �f�[�r�b�h�E�R���u�iDavid Kolb�j�ɂ��u�o���w�K���f���v���悭�m���Ă��܂��B

�R���u�̃��f���́A���H���o�����Ȏ@�i�U��Ԃ�j���T�O���Ƃ����S�̃T�C�N���E�X�e�[�W�ō\������A�l�͂������z���Ȃ���w�K���Ă����Ƃ���܂��B�w�K�Ƃ͒m�����I�Ɋo���鎖�Ƃ��̉��p�����łȂ��A�o�����玩���Ǝ��̌����ł���u�}�C�Z�I���[�v��a���o�����ł���Ƃ���܂��B

�������A���ׂĂ̐l�����������z�T�C�N�������s�ł����ł͂���܂���B���m�̌o���ɂ͎��s���t�����̂ł����A�ŋ߂̎��Ј��̓R�X�p�i�R�X�g�p�t�H�[�}���X�j��D�悵�A���s���邱�Ƃ��ɓx�Ɍ����E�����E�������X��������܂��B

�ǂ��֍s���ɂ��A��������ɂ��܂��̓l�b�g�Ō������A�r�m�r�ŏ����W�ߔ��f���s�����邱�Ƃ���ԉ����Ă��邽�߁A�����Ď����Ŗ��m�̌o����ςނ��ƂɑO�����Ƃ͌����Ȃ��ʂ�����܂��B

�o����ς܂���d�g��

�R���u�̌o�����f�����d�g�݂Ƃ��ċ@�\�����A�l�ނ̈琬��}�낤�Ƃ��Ă����Ђ�����܂��B�܂��Ӑ}�I�Ɍo����ς܂���d�g�݂Ƃ��ẮA�l�ވ琬��c������܂��B����͐l�ނ��琬����W�҂��ꓰ�ɏW�܂�A��l�ЂƂ�ɂ��āA�ǂ̂悤�Ɉ琬��}��悢�����c�_������̂ŁA���t�[�Ⓦ���C������Еی��A�X�`�[���v�����e�b�N�i�i�e�d�G���W�j�A�����O�A���d�H�ƁA�������D�A�Z�F�d�@�B�H�Ƃɂ�鍇�ى�Ёj�Ȃǂōs���Ă��܂��B

�e�ЂƂ������������ʂ����d�g�݂ŁA��c�̃����o�[�Ƃ��āA�琬�̑ΏۂƂȂ�Ј��̒����̏�i�Ƃ��̏�i�i��F�ے��ƕ����j�A�����╔��̐ӔC�ҁi��F�����A�x�В��A���ƕ����Ȃǁj�A�֘A���镔��̊Ǘ��E��}�l�[�W���[�Ȃǂ��W�܂�A��l�ЂƂ�̋��݂��݁A�L���ׂ��_�Ɖ��P��K�v�Ƃ���_�A����̃L�����A�̕���������҂��ׂ������Ȃǂɂ��ċc�_�����܂��B

���̘b�������̒�����A�ΏۂƂȂ�Ј��ɂǂ�Ȏd���������Ă݂�悢���A�ǂ�ȉۑ��^����悢���Ƃ������ǎ��Ȍo����ς܂��邽�߂̒�Ă��Ȃ���܂��B�����̏�i���m��Ȃ�������A�C���t���Ȃ����������̍s��������A�������Ȃǂ����炩�ɂȂ�A�V�����E���o����ς܂��邽�߂̋@���n��o�����ƂɂȂ�܂��B

��c�Řb���ꂽ���e�͏o�Ȃ��������̏�i�ɂ���Ė{�l�Ƀt�B�[�h�o�b�N����A����ɂ���āA����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��d���Ɏ��g�ދ@��Ӑ}�I�ɕt�^����܂��B�]���͕������琬����̂͐�璼���̏�i�̐ӔC�Ƃ���Ă��܂������A�u�l�ވ琬��c�v�ɂ��A�l�ނ̈琬�͉�БS�̂Ŏ��g�މۑ�Ƃ��Ĉʒu�t�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�����āu�l�ވ琬��c�v�͒����̏�i���琬�����ɂ��Ȃ�܂��B�����̊Ǘ��E��}�l�[�W���[�́A��c�o�Ȏ҂̔�����ӌ��A��Ăɂ��A�����ɂ͎������c�����Ă��Ȃ������ʂ̑��ʂ����邱�ƂɋC�Â�����܂��B�����̗�����F�����������̎��������炩�ɂȂ邱�ƂŁA����̐l�ވ琬�̂�������@�ɂ��Č�������}��@��ɂȂ�܂��B

�T�O����}��d�g��

�R���u�̊w�K���f���̎��̃X�e�b�v�́u�Ȏ@�v���u�T�O���v�ŁA�킩��₷�������Όo����U��Ԃ�Ȃ���A�����ƌ��������A�₢���������邱�ƂŎ����Ȃ�̋��P��u�}�C�Z�I���[�v�邱�Ƃł��B

���̃v���Z�X�́A�v���W�F�N�g�E�`�[���ɂ��E�����s��A�Č����ƂɊ�������d���Ȃǂł́A�����Α̌����邱�ƂɂȂ�܂��B

��̃v���W�F�N�g��˗��Č����Еt���ߖڂɁA����̎d����U��Ԃ��Ă݂āA�u�������Ł�����������Ɨǂ������ȁv�Ƃ��A�u�Ȃ��A�����ɋC�Â��Ȃ������̂��낤�v�u�������o���Ȃ������̂́A�͕s���������v�Ƃ�������ɐU��Ԃ���s�����ƂŁA���炩�̔�����C�Â��邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�S�����ꂪ�o�����ł͂���܂���B

�����Ŏd�g�݂Ƃ��āA�U��Ԃ肩��}�C�Z�I���[��a���o����悤�ɂ��Ă����Ђ�����܂��B�������̃��t�[�́A2012�N����u�P�����P�v�i�����E�I���E�����j�Ƃ�����i�ƕ����ɂ��P�P�̘b�������𐧓x�����Ă��܂��B

�P�T�ԂɂP�x�A30�����x��ڈ��ɏ�i�ƕ������P�P�ŁA���̂P�T�ԂɋN�������o������U��Ԃ�܂��B�����āA�ڕW��B�������ʼn������ɂȂ��Ă���̂��A������ǂ�����č�������Ηǂ��̂���b�������܂��B

���̍ہA��i�͕����̘b�Ɏ����X����������邾���ŁA�w�������邱�Ƃ��Ȃ���A�A�h�o�C�X��������A��������������Ƃ����܂���B�������b�����Ȃ��玩���̑̌���U��Ԃ�A���݂̏������Ȃ���A���炩���̋C�Â���������悤�Ɏd�����܂��B

���������b�������̏�ł́A��i�͇@�u�����͍l���Ȃ��v�悤�ɂ��܂��B�����ćA�u�\���␄�@�͂��Ȃ��v�A�B�u���������[�h���Ȃ��v�Ƃ����R���������Ƃ悢�ł��傤�B��������i�̎���ɍl����Ƃ����v���Z�X��ʂ��āA�����ł��C���t���Ă��Ȃ����ӎ��̏�Ԃɂ�����̂��A�ӎ��Ƃ��ĕ��サ�Ă���悤�ɂ��܂��B

�����āA�����ɍ��̎d�����ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����A�����̎����ɂƂ��Ă��]�܂������̂ɂȂ�̂��A����̃��`�x�[�V���������߂�ɂ́A�����ǂ��ς��Ă����悢���A�Ƃ����������T�点��悤�ɂ��܂��B���̓_�Łu�P�����P�v�̓L�����A�J�E���Z�����O�����˔����Ă���ƌ����܂��B�����ł̃L�����A�́A�E���o�����ɋL�ڂł���悤�ȁu�O����̃L�����A�v�ł͂Ȃ��A��l�ЂƂ�ɓ��L�́u���ʓI�ȃL�����A�v�ƌ����܂��B

�����Ƃ̘b�������̏���L�����A�J�E���Z���O�I�Ȃ��̂ɂ���Ȃ�A�L�����A�̂R�̗ւƂ������f�������ɗ����܂��B����́A�G�h�K�[�E�V���C���iEdgar Schein�j�����������ȊT�O�𖾂炩�ɂ��鎿����A�����W���čl�Ă��ꂽ���̂ł��B

�V���C���ɂ��A���ȊT�O�̓L�����A�I���̎w�j�A�܂��̓L�����A������Â���A���J�[�i�D�̕d�j�ɂȂ���̂ŁA�ȉ��̂R�̖₢�����ɑ��铚�����瓱����܂��B

- �����̍˔\�A�Z�\�A�L�\�ȕ���͉����B�����̋��݁E��݂͉���

- �����̓��@�A�~���A�����A�l���̖ڕW������

- �����̉��l�ρA����������Ă��邱�Ƃf�����Ȋ�͉���

���̎������ɂR�̗ւ̃��f���ł́A�L�����A�́u�����̏o���邱�Ɓv�i��Can�A�\�́j�A�u�����̂�肽�����Ɓv�i��Will�A�����E�S�j�A�u�����̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv�i��Must�A�����E���l�j�Ƃ����R�̗ւ��琬�藧���Ă���Ƃ���܂��B

��i�͕����Ƃ̘b�������ɂ����āA�����̂ł��鎖�iCan�j�A��肽���Ǝv���Ă��鎖�iWill�j�A����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����iMust�j�Ƃ����R�̗ւ̏d�Ȃ��Ă��镔���̖ʐρi����̐}�̐F�̕t�����ӏ��j��傫������悤�S�����܂��B

���t�[�́u�P�����P�v�͂P�T�ԂƂ����Z�����ԂŐU��Ԃ�𑣂��A�R���u�̊w�K���f���𐔑������ƂŁA�������I�ɐl�ނ𐬒������悤���Ă��܂��B���N��P�N�ɂP��̐l���]����ڕW�ݒ莞�̃t�B�[�h�o�b�N�ł́A�Ɛт�ڕW�Ƃ������p�t�H�[�}���X�ɂ��Ă̘b�����������S�ɂȂ��Ă��܂����Ƃɉ����A�o�����ƐU��Ԃ�Ɏ��ԍ�������߂��A�l�ނ��琬���邱�ƂɂȂ���܂���B

���t�[�ł͌o�c�g�b�v������u�P�����P�v�����H���邱�ƂŎГ��ɂ�����[�ւ�}��܂����B�����āA�����ɂ͒���I�ɃA���P�[�g���s���u�P�����P�v�����s����Ă��邩�ׁA���ʂ���i�Ƀt�B�[�h�o�b�N���܂����B����ɁA��i�������镔���̐���啝�Ɍ��炵�A�g�D�̃X���������}��܂����B

���̌��ʁA�l�ނ̈琬�����łȂ��A�X�s�[�f�B�Ȉӎv�����d���̊O�������i�݁A���Y�������シ��Ƃ��������I�Ȍ��ʂ������炵�Ă��܂��B

���t�[�́u�P�����P�v�ɂ��āA�ڂ������m��ɂȂ肽�����ɂ����ł��B

���t�[�̂P�����P

�@�����𐬒�������R�~���j�P�[�V�����̋Z�@

�@�_�C�������h�ЁE���@�@�ō��E1944�~

�y�l�ނ��������Ĉ�Ă�L�[���[�h�@���C���A�b�v�z

�I�t�B�X�@�W���X�g�@�A�C�̃g�b�v�y�[�W��

�o�i�[�X�y�[�X

�I�t�B�X�@�W���X�g�@�A�C

��542-0066

���s�����抢�����R�|�U�|�V�@�������r���W�O�Q

TEL 06-6761-3517

FAX 06-6764-8212