休日出勤が残業になる法律の不思議

国会で継続審議中の労働基準法の改正案の中に、中小企業に対する割増賃金の猶予措置を終わらせる項目がある。現在、大企業は労働基準法に定める通り、月の時間外労働が60時間を超えると割増賃金率を50%以上にしなければならないが、中小企業には適用が猶予されている。

しかし、この猶予措置も終わりを迎え、中小企業も長時間の残業代が5割増しになることが視野に入ってきた。時間外労働の割増賃金率が50%以上になると、割増率が2段階になる上、休日労働の割増率35%を超えることになるため、これまでにない事態により、割増賃金の未払いが生じる恐れがある。

休日出勤が休日労働になるとは限らない

割増賃金の計算で勘違いしやすいのは、月の時間外労働が60時間を超えると、その超えた時間分だけの割増率が50%以上になる点だ。例えば、ある社員が月に70時間の時間外労働をすると、60時間の割増賃金はこれまで通り25%で計算し、残りの10時間分が50%になる。70時間全てが50%になるわけではない。

月の時間外労働が60時間超で割増賃金が50%になると、同じ賃金の社員でも残業代に違いが生じることになる。例えば賃金や手当が全く同じ2人の社員が月末近くに同じ時間の残業をしたする。Aさんはその時点までの時間外労働の累積時間が60時間に満たないため、割増賃金は25%で計算する。一方、Bさんはすでに時間外労働の累積が60時間を超えているため、割増賃金は50%で計算する。その結果、2人の残業代は違った額になる。

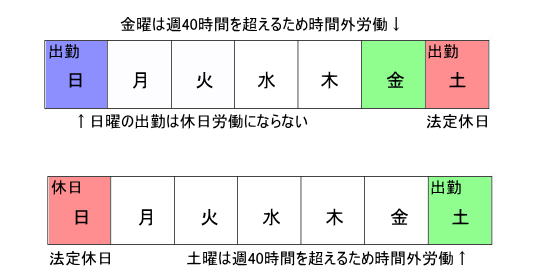

こうした時間外労働の累積を把握する際、間違いやすいのが休日出勤をした場合の扱いだ。法定の休日に出勤すると、その日は 休日労働 になり割増賃金は35%になる。そして、この日は何時間働いても時間外労働にはならないため、60時間の累計にはカウントされない。

しかし、法定休日以外の休日・祝日(法定外休日)に出勤した場合は、法律上の休日労働には当たらず、時間外労働になる場合が多い。そのため60時間の累計にカウントする。法定休日と法定外休日が明確に区分されていないと、時間外労働の把握にモレが起こり、割増賃金の未払いが生じる恐れがある。

労働基準法の 休日 とは週に1回、または4週間を通じて4日(変形休日制)、労働者に与えることが義務づけられている日のことだが、労働基準法は特定の日を法定休日と定めることまでは求めていない。行政当局は質疑応答・H21年10月5日の中で(Q10)、会社が法定休日を定めていない場合、法定休日は1週間では最後の休みの日、4週4日の変形休日制では4週4日の休みが確保されなくなる日以後の休日出勤を休日労働にするとしている。

また通達(平成6年1月4日基発第1号 3.割増賃金率(3)具体的対応)では、週の休みのうち最後の1回、または4週間のうち最後の4日の日に割増賃金を35%以上支払うという規程を定めた場合は、法定休日を定めたものとして取り扱うとされている。

週の起算日は特に指定がなければ日曜日となる。このため、法定休日を定めていない週休2日の会社(所定労働時間・1日8時間)で、週の始めの日曜に出勤し、週末の土曜日にも出勤すると、週の最後の1回の休みの日である土曜日が法定休日になり、土曜日が休日労働になる。

一方、日曜日に休み、土曜日に出勤すると日曜日が法定休日となり、土曜日は時間外労働になる。こうした扱いは混乱を招きやすいため法定休日を特定の日(例えば日曜日)に定めることが望ましい。

しかし、会社によっては法定の休日を定めることが困難なケースもある。例えば24時間稼働の工場や、営業時間が長い量販店の販売業、病院や介護施設などで、従業員・職員がシフトによって休日をバラバラに取るといった事業場では、法定の休日を定めることが煩わしい上、周知させるのも難しい。

そのため、これまではとにかく休日に出勤したら休日労働という扱いにして、割増賃金を35%払っておけば法律が定める時間外労働の割増率の25%を上回っているため問題はなかった。だが、今後は60時間超えの時間外労働の割増賃金が50%となり、休日労働の割増率35%を上回るため、こうした運用は問題を引き起こしかねない。会社は法定休日を特定の日に定め、個人ごとにどの時点で時間外労働時間が60時間に達したかを把握する必要がある。

割増賃金に替わる代替休暇とは

月の時間外労働が60時間を超えると割増賃金が上乗せされ50%以上の率となるが、この上乗せされる割増賃金の代わりに有給の休暇を与えることも認められている。当局はこの休暇を

代替休暇 と称している。最近の社会情勢を鑑みると、長時間労働に対しては割増賃金を払うよりも休暇を与える方が理に適っている。

代替休暇を可能にするにはまず労使協定を締結する(届出は不要)。この協定で、代替休暇の時間数の算定方法や、休暇の取得単位、取得できる期間などを定める。ただし代替休暇を取得するか、割増賃金を得るかは労働者の意思に委ねられる。労働者は月60時間を超えた時間外労働が行われるごとに、その都度、どちらかを選択する。また代替休暇の取得は半日または1日という日単位になり、時間単位での付与は認められていない。取得期間は60時間超の時間外労働が発生してから2カ月以内とされている。

具体的なケースで代替休暇の仕組みを見てみよう。割増賃金を計算する際の「基礎となる賃金」(=時給単価)が1000円の労働者がいるとする。この労働者が月80時間の時間外労働を行った場合、60時間を超える20時間分が割増賃金の上乗せ対象部分になる。

仮にこの労働者が20時間分をすべて賃金で欲しいと希望すると、通常支払われる賃金部分が1000円×20時間=2万円で、割増賃金は1000円×50%×20時間=1万円になる(合計で3万円。50%の割増賃金の高さが実感できる)

今度はこの労働者が代替休暇を希望した場合は、上乗せされた25%部分が代替休暇に切り替わる。上乗せされていない25%部分は代替休暇を希望しても割増賃金の支払いとなる。50%すべてを代替休暇にすることはできない。今回のケースでは、割増賃金の1万円のうち、5000円が賃金で支払われ、残りの5000円に相当する部分が代替休暇となる。この労働者の時給単価は1000円なので、代替休暇の取得時間は5時間になる。

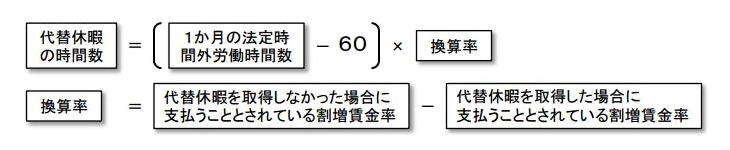

厚生労働省では代替休暇の時間を計算するために、以下のような「換算率」を使った計算式を示している。

換算率は「代替休暇を取得しない場合の割増賃金率(=5割以上)」-「代替休暇を取得しても賃金で支払われる割増賃金率(=2割5分以上)」とされている。ほとんどの会社は事例の場合と同じく50%-25%となるため、換算率は25%になる。

そして、代替休暇の時間数は60時間を超えた時間外労働時間数×換算率で計算できる。今回の事例では、20時間×25%=5時間になる。労働者にすれば、月60時間を超えた残業代は5000円の割増賃金で受け取っても、有給の休暇・5時間分を取得しても、損得は起きない勘定になる。

代替休暇の取得で余った時間の取扱い

実際に代替休暇を取得するとなると、取得単位は半日または1日と定められている。この半日・1日を何時間の休暇扱いにするかは労使協定で定めることになる。半日は必ずしも所定労働時間の半分にする必要はない。午前や午後の休暇を半日としてもよい。

今回の労働者は5時間の代替休暇を取得できるが、仮に半日を労使協定により所定労働時間の半分・4時間と定めていると、半日の休暇を取得すると1時間が余ってしまう。この残り時間の扱いとしては以下のような方法がある。

①会社が特別休暇を3時間分与えて、半日の休暇にする

②年次有給休暇を時間単位で取得できるようにして、ここから3時間を回して半日の休暇にする

③余った1時間は休暇ではなく、割増賃金の支払いによって精算する

③の余った1時間を割増賃金で精算する場合は、代替休暇の1時間は時間外の労働時間で4時間に相当するため、4時間の時間外労働に対する上乗せの割増賃金率25%で計算する。今回の事例では、4時間×1000円×25%=1000円になる。

代替休暇を導入すると、管理業務が煩雑になることは避けられないが、社会や労働者の潜在的なニーズは強いものがある。労災事故や過労死の予防、休職者・退職者の減少、新規採用時のアピールとして検討に値する方法と思われる。

2016/10/29

【関連記事】

割増賃金が上がる日に備えて / 割増賃金の落とし穴

事務所新聞のヘッドラインへ

オフィス ジャスト アイのトップページへ